学習指導

特色ある学習

キャリア講座(2年次希望者)

「志」ある人物の育成のため、身の回りにある「課題」を発見し、解決方法を提示するプログラムを実践しています。6名程で構成されるグループそれぞれに企業・研究機構の有志の方がファシリテータとしてつき、様々な助言を頂きます。成果は生徒の前で発表し、ファシリテータの方からの講評と振り返りの会を開き、今後のキャリア形成につなげています。

本講座の理論と実践をまとめた本が出版されました。

『未来を生き抜く力を育むキャリア教育』(学事出版)

総合学習講座

各界の第一人者を講師に迎え、お話を伺います。社会と第一線で向き合う方たちの言葉を通 じて未知の世界への目を開き、将来を考えるきっかけとします。また、総合的な視野と幅広 い教養を得ることで今後の可能性を広げていくことが目的です。

近年の総合学習講座一覧

千葉偉才也(いざや)氏

リテラシー・ラボ代表

「多様な価値観は社会を豊かにする−若者たちの声が必要な理由−」

中澤優子氏

株式会社UPQ代表取締役

「ものづくりの世界」

崎原真弓氏

スーパーガイド

「琉球の先人達の生き様から学ぶ肝心(チムグクル)」

その他の連携教育

中央大学経理研究所の簿記検定講座を実施し、日商簿記検定試験の3級、2級合格を目指しています。

高大連携教育

経済学部

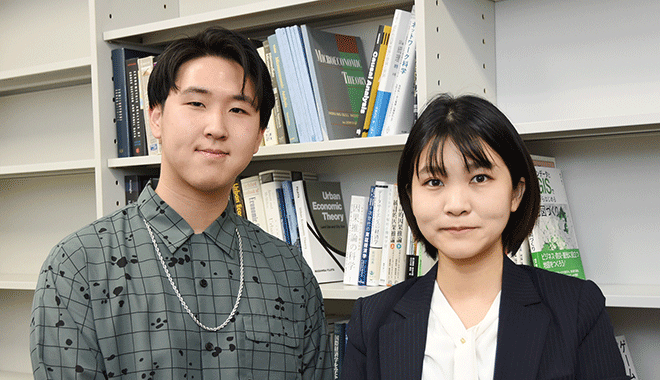

附属高生の利点 ゼミ生×教授

経済学部の講義(今年度は後期)をオンラインで本校の教室にて 受けられ、経済学部に進学した際に申請することで単位認定さ れます。その他、特別講義の開講など様々な連携をしています。

岡本/研究室では空間経済学をテーマとしています。そのなかにおいて現4年生は経済学部プレゼンテーション大会のいくつかの部門で優勝しているのですがR・Iくんはその際も大活躍で、人の話をよく聞き、よく考え、いろいろなことを吸収しようという積極的な姿勢と議論をまとめる力を持っています。中大高には私も参加させていただいている『経済探求』や他にも『社会研究』などで自分の意見、自分たちの意見をまとめて発表する経験を積めることもその一因でしょう。そういった高大連携などを通じて高校の学びが大学でどう役に立つのかを知る機会があることはとても重要なことです。

R・I/中大高の時に吉見太洋経済学部准教授の講義を受けて“経済って面白そうだな”って思いましたし、その高大連携のおかげで視野が広がったのかなと思います。先ほど岡本先生からお話のあったプレゼン大会での優勝も社会研究の授業でのプレゼン経験が活かせたのかなと思うのです。大学のキャンパス内にあるので高校生ながらに大学生活も味わえますし(笑)、先生との関係性も密で距離が近い環境も大きなプラス要素になります。そういった面も含めて、大学進学のことも踏まえたいろいろなことに打ち込みやすい環境が中大高にはあると思います。

岡本 千草(写真右)

経済学部 助教

R・I(写真左)

第73回生 令和3年3月卒業

経済学部 経済学科

足立区立千寿桜堤中学校 出身

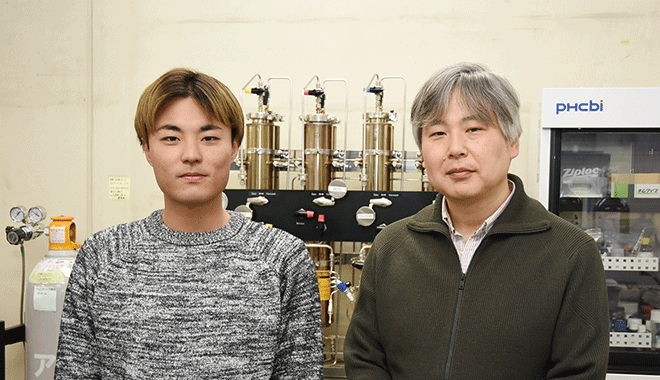

理工学部

同キャンパス内の理工学部とは、理系進学者を対象に年3回の特別講義と体験実験教室を開催。また数学科では科目等履修制度により高校からの単位履修が可能です。

不破/私の研究室では天然物の有機化学をテーマにしています。そのなかにおいてK・Iくんは非常に成績優秀で、対人スキルの高さは特質すべきものがあります。その優秀さは学科のなかで証明されている存在なので、大学院進学後は「中央大」という枠組みを超えて他大学院生と渡り合える実力を身につけてほしいですね。中大高との高大連携に関しましては私も理科特講でお邪魔したのですが、他の学校ではあまりない、大学の学びに具体的に触れる機会ですので非常に有益です。理工学部は同じ敷地内にありますので研究室にも見学に訪れてください。

K・I/理工学部を選択したのは理科系が得意で好きだったことと、中大高時代に研究室にお邪魔したことがあって、親しみやすかったというのもありました。応用化学科を選んだのは実験が楽しいという単純な理由だったのですが実際に楽しいですね(笑)。理系でも特に忙しい学科なので試験やレポートを書く機会も多く、計画性は大切になってくるのですが、その部分は中大高で鍛えられていたのでとても救われていると感じました。中大高は大学受験にとらわれない分、良い意味で遊ばせない学び、取り組みが多いのも強みだと思います。

不破 春彦(写真右)

理工学部 応用化学科 教授

K・I(写真左)

第72回生 令和2年3月卒業

大学院 理工学研究科 応用化学専攻

江東区立深川第四中学校 出身

『自分を育てる、世界を拓く。』